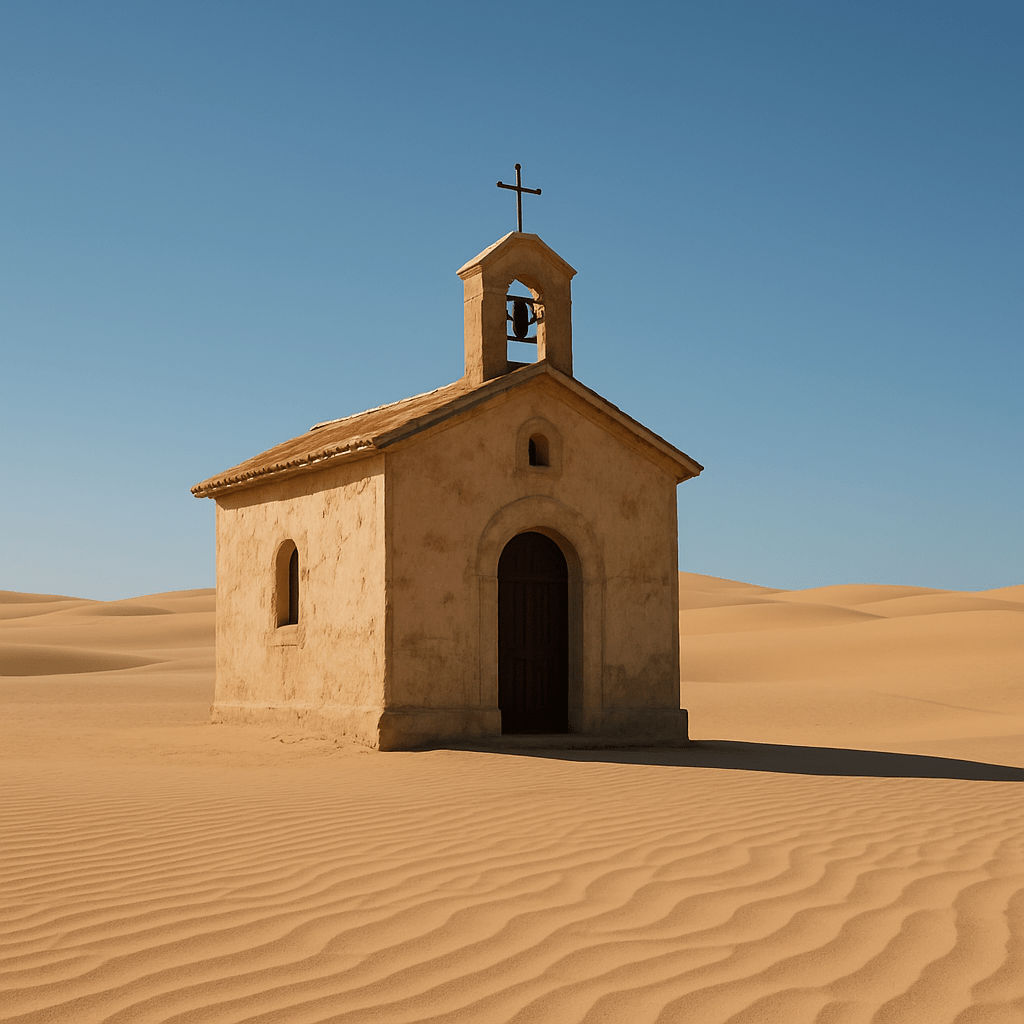

Hay un lugar donde el alma se vuelve silenciosa, donde las voces del mundo ya no ensordecen, donde las certezas humanas se desvanecen y sólo queda el murmullo de Dios. Ese lugar es el desierto del corazón. No es un paisaje físico, sino un territorio interior, una geografía del alma que todos, tarde o temprano, estamos llamados a recorrer. Porque en ese desierto, si no huimos, nos espera Cristo.

El desierto: soledad fecunda

A lo largo de toda la historia de la salvación, el desierto ha sido símbolo de prueba, de purificación, pero también de revelación y de alianza. Fue en el desierto donde Moisés escuchó la voz de Dios en la zarza ardiente. Fue en el desierto donde el pueblo de Israel aprendió a confiar, a vivir de la Palabra y del maná. Fue en el desierto donde Elías, agotado y desesperado, escuchó a Dios en el silbo suave de la brisa (1 Re 19,12). Y fue en el desierto donde Jesús mismo se retiró, durante cuarenta días, para orar, ayunar y enfrentar la tentación (Mt 4,1-11).

¿Por qué el desierto? Porque es el lugar donde se cae el andamiaje del ego, donde no podemos escondernos detrás de nuestras ocupaciones, nuestros disfraces o nuestras seguridades. El desierto nos deja solos con nosotros mismos. Y ahí, en esa desnudez radical, puede brotar la verdad. Allí, en la sed y el hambre del alma, se revela la fuente oculta que es Cristo.

La oración: silencio habitado

La oración es el modo en que cruzamos ese desierto interior. Pero no cualquier oración. No aquella repetida sin alma, mecánica, llena de palabras que no tocan el corazón. La oración que transforma es la que nace de la pobreza, la que se atreve a balbucear incluso cuando no sabe qué decir, la que se queda en silencio porque sabe que el Amado está presente, aunque no se sienta.

“Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto” (Mt 6,6). Ese “secreto” es el corazón. No el corazón sentimental, sino el centro más profundo del ser, donde Dios habita. San Agustín lo comprendió con una claridad luminosa: “Tú estabas dentro de mí, más interior que mi intimidad, y más alto que lo más alto de mí mismo” (Confesiones III, 6,11). Lo que buscamos en la oración no está fuera. No es un dios lejano, sino el Dios que habita en lo hondo, esperando ser encontrado en el silencio.

El encuentro: Cristo en el corazón

El camino por el desierto del corazón conduce a un encuentro: Cristo mismo, que ha hecho de nuestro corazón su morada. “Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él” (Jn 14,23). Esta promesa no es un símbolo: es una realidad viva. Cristo quiere vivir en nosotros, caminar con nosotros, compartir nuestra vida desde dentro.

Pero para reconocer su presencia, debemos aprender a mirar con los ojos del alma, a escuchar con los oídos del corazón. Y eso sólo se aprende en el silencio, en la adoración, en la oración perseverante. En el fondo, orar es dejarse mirar por Cristo, como Pedro en la noche de su negación. Es volver al corazón como el hijo pródigo volvió a la casa del padre. Es abrirnos al amor que no pide nada, pero lo da todo.

El desierto florece

Cuando permanecemos fieles en el desierto del corazón, algo inesperado sucede: el desierto florece. La tierra árida se convierte en manantial. La soledad se transforma en comunión. La oración deja de ser esfuerzo y se convierte en descanso. El alma, herida y fragmentada, encuentra su unidad en Cristo. Ya no buscamos fuera lo que solo puede darse dentro.

Entonces, lo comprendemos: el desierto no era castigo, sino gracia. No era ausencia de Dios, sino preparación para su manifestación. Y Cristo, que parecía escondido, siempre estuvo allí, en lo más profundo del corazón, esperando que quitáramos todo lo que impedía su abrazo.

Caminando con Cristo desde el corazón

A partir de ese encuentro, toda la vida cambia. Ya no se vive desde el ruido, la dispersión o el afán. Se vive desde la quietud habitada, desde un centro en paz. La oración ya no es un momento, sino un estado: el corazón permanece abierto, alerta, disponible. Y en medio de las tareas, del dolor, de las relaciones, Cristo nos acompaña, como caminaba con los discípulos de Emaús, sin que lo reconocieran al principio, pero haciendo arder el corazón (Lc 24,32).

El verdadero cristiano es el que ha aprendido a habitar el desierto, no con miedo, sino con confianza. El que ha descubierto que, en el silencio del corazón, la Palabra se hace carne. El que sabe que la oración no es evasión, sino el punto más alto del realismo, porque es encuentro con Aquel que sostiene todas las cosas.

Conclusión: Vuelve a tu corazón

Si hoy te sientes seco, cansado, perdido, no huyas. Vuelve a tu corazón. No huyas del desierto: atraviesalo. Porque allí, donde parece no haber nada, te espera Todo. Y si oras, si te recoges, si perseveras, descubrirás que el silencio no estaba vacío, sino lleno de presencia.

Cristo te espera en lo más profundo de ti mismo. Entra. Ora. Permanece. Y el desierto, un día, se convertirá en jardín.

“La llevaré al desierto y hablaré a su corazón.” (Oseas 2,16)

Deja un comentario